ここのところX(旧:Twitter)上で、とある本における差別的な考えやイラストに対して多数の批判が相次いでいます。

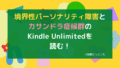

該当の本は、ASD、ADHD、愛着障害、トラウマ障害、世代ギャップ、うつや適応障害などの精神疾患を抱えた人たちをカエルやサルなどの動物にたとえています。

一方、健常者は人間として表記することでまるで障害者は人間以下であるかのようにも読み取れてしまいます。

また、

- 困った人を「うまく動かす」心理術などと書くことでまるで障害者が社会の荷物であるかのように読み取れる

- 医師でも免許を持った心理士でもない著者が「カウンセラー」を名乗っている

- 「がんばった結果」うつや適応障害になってしまい「困っている」人が多数いるにも関わらず、それらの人々を「困った人」と表記することでまるで当事者が悪いかのように読み取れる

という点に大きな問題を感じます。

この投稿では、双極性障害を患っている当事者の一人として、今回の騒動に対する思いをまとめたいと思います。

「なぜ、いつも私たちがあの人の尻ぬぐいさせられるのか」というキャッチコピーについて

残念ながら、該当の本のキャッチコピーのように健常者の一定数の人たちから

「なぜ、いつも私たちがあの人の尻ぬぐいをさせられるのか」

と思われている可能性はあります。

私自身サラリーパーソンとして働いていた時に、当日に会社を欠勤や遅刻をしてしまい、シフトに穴をあけたことも何度もありました。

代わりに働いた人からすれば

- 結局、フォローするのはこっちじゃん

と思ったかもしれません。

また、障害や精神疾患には以下のような誤解もあります。

「うつなんて気の持ちよう」 → ➤ 精神疾患を見た目で判断できないから起こる誤解。

「配慮ばかり求めてズルい」 → ➤ 「配慮=優遇」だと勘違いしている人の視点。

「働けるなら障害じゃないでしょ」 → ➤ 障害のグラデーションや「見えにくい困難」への理解の欠如。

「発達障害って流行ってるだけじゃん」 → ➤ 社会がようやく気づき始めたことを「流行」と捉える人たち。

もしかしたらこの記事を読んでいる方の中にもこうした偏見や誤解に出会ったことがあるかもしれません。

こうした誤解が、無意識のうちに差別や孤立を生み出してしまうと言えるでしょう。

ただ、社会人時代の私は恵まれており、上司がそのような差別が公にならないよう配慮してくれたため、会社内での居場所を何とか確保させていただけました。

このほかにも、現実社会には私たちの困りごとや特性に真摯に向き合い、理解しようとしてくれる人もたくさんいます。

支援職の方だけでなく、同僚や友人、SNS上のつながりの中でも、“わかろうとしてくれる人”に出会うことは稀ではないはずです。

差別に出会ったときに私たちがするべきこと

ですが、このような差別は見過ごすことができません。

「障害を持った自分自身に対して向けられた差別であるから」という理由だけでなく、他の大勢の障害で困っているけど何とか頑張って仕事をしたり生きている人の尊厳を奪う行為でありますし、今後このような差別が定着してしまうと、未来の人々に対しても良い影響を全く及ぼしません。

私たちに何ができるか考えてみました。

できること1)SNSや公式の問い合わせ先に対して声を上げる

すでに大勢の方が実行していますが、まずはSNSや、公式の問い合わせ先に対して声を上げることは重要です。

エッホエッホ

— たきぽよ🐼日本一口下手な発達障害講演家YouTuber (@T2UDFSTpiRw7D49) April 16, 2025

発達障害の僕達は「困った人」ではなく、「困っている人」だって伝えなきゃ pic.twitter.com/Xh1WMdjiVw

うつ。困った人なんですね……。

— こえだ🫧 (@oXQszkdMZz4125) April 16, 2025

自分でも迷惑かけないように、周りに気を配って人一倍仕事してたつもりです。

その結果、うつになりました💀

ASD娘も、迷惑かけないようにと、見えない部分で苦しんでいます。

自分で言うのもアレですが、「困った人」はとてつもなくがんばってる人だと思います。

公式の問い合わせ先を載せていらっしゃる方もいました。

出版元の三笠書房さんのHPに本の感想や意見を送ることができるフォームがあるとの事。この本への意見を私も送りました。https://t.co/9gKTUS3df4

— Makoto Iijima (@makokujira) April 16, 2025

声を上げる人が増えることで、健常者・障害者に関わりなく、差別に対する問題意識が醸成され、より良い未来に向かうはずです。

できること2)該当のモノやサービスを購入しない

今回のケースは、X上でも多数拡散されており、一種の炎上商法のように書籍が有名になりました。

結果、購入者が増えて執筆者や出版社はより大きなもうけを手にするかもしれません。

この「もうけ」が出てしまうことで味をしめ、さらなる差別が助長される可能性もあります。

したがって今回のケースに限らず

- 本

- YouTube

- noteなどの金銭が発生する商材

は購入を控えるようにしましょう。

できること3)信頼できる支援者やカウンセラーに相談する

今回のケースで該当の投稿を見ることによって体調が悪くなってしまったり、フラッシュバックしてしまった人もいるかもしれません。

そういう場合は、信頼できる支援者やカウンセラーに相談することで自分の健康を守りましょう

できること4)公共機関や人権相談窓口に通報する

場合によっては行政や人権擁護の専門窓口に報告・相談することで、公的な記録として残すこともできます。

参考:法務省人権相談窓口

差別に出会ったとしても私たちがしてはいけないこと

一方、差別に出会ったとしても私たちがしてはいけないこともあります。

してはいけないこと1)逆差別や名誉棄損になること

できることで述べたように「それは間違っている、と声を上げること」は重要です。

しかし、逆差別や名誉棄損を助長することはすべきではありません。

例えば

- お前の方が発達障害だろう

- こいつ絶対アスペだ

このような逆差別や名誉棄損になることはすべきではありません。

逆に執筆者に有利になってしまうこともありますし、障害者・健常者間の対立を生んだり、障害者同士でも人間関係が壊れる可能性があります。

してはいけないこと2)個人的な嫌がらせ

同様に、個人的な嫌がらせもすべきではありません。

例えばどこからか執筆者の電話番号を特定し、電話をかけまくるなど、このような行為はすべきではありません。

してはいけないこと3)「全体」を敵視するような発言や炎上を目的とした拡散

例えば

- 健常者はみんなこうだ

といった全体化された非難も分断を深めます。

また、正当な抗議も、発信の仕方によっては誤解されやすくなります。

怒りを力に変えるには、冷静さも必要です。

私たちはどう声を届けていくか

今回の一軒で怒りや悲しみを感じた人は多数いると思います。

ですがこれは一種のチャンスとも言えます。

怒りや悲しみを冷静に表明することは未来の私たちの人権を守ることにつながりますし、健常者・障害者問わず、正しい考えを拡散し、みんなで共有していくことで誰もが生きやすく働きやすい日本社会を築いていけるでしょう。

ちょっときれいごとのようになってしまいましたが、私はこのように考えます。

今回の件を一つのきっかけとして、仲間を増やしたり、孤立から脱却していけたら良いなと思います。

認知行動療法を試すなら、スマホアプリAwarefy(アウェアファイ)がおすすめ!

「精神疾患のセルフケアをしたいけどどうしたらよいか分からない」と思っていませんか?

精神疾患だけどカウンセリングは嫌い・・・

でも病歴も長くなってきたからいい加減自分をコントロールできるようになりたい!

と感じて私が利用を始めたのがAwarefy(アウェアファイ)というスマホアプリです。

Awarefy(アウェアファイ)は、心理学と最新のAI技術で手軽に認知行動療法が試せます。

詳しい使用感は以下記事を参考にしてください

▶関連:Awarefy(アウェアファイ)無料版の機能と使い方

▶関連:Awarefy(アウェアファイ)をキャンペーンで割引する方法

以下ボタンから当サイト経由で年間プランに登録すると利用料金が20%OFFになるのでぜひチェックしてみてください。

\以下サイト経由なら20%OFF&

7日以内なら全額返金保証付き!/

アイキャッチ-160x90.png)