※当記事はPRを含む場合があります。

こんにちは。双極性障害の躁鬱くん(@so_utsu_kun)です。私は19歳のときから精神科に通院しており、二十歳前傷病(20歳前傷病)による障害基礎年金2級を受給しています。

二十歳前傷病とは「はたちまえしょうびょう」「にじゅっさいまえしょうびょう」などと呼びます。

発達障害や統合失調症、そして私のような双極性障害者は若年発症も多いので、20歳より前から精神科に通院している人も少なくないのではないでしょうか。

この投稿の結論は、20歳前から精神科に通院し、精神疾患の診断を受けている人は今すぐにでも障害年金の申請をしよう!または、申請の準備をしておこう!というものです。

以下で詳しく解説していきます。

二十歳前傷病による障害基礎年金とは

二十歳前傷病による障害磯年金とは20歳到達前に初診日がある場合に申請できる障害年金の一形態です。

通常、年金は20歳から納付を始めますが、年金の未納期間があると障害年金の受給要件を満たさず、年金が支給されない場合があります。

ところが、二十歳前傷病の場合は、国民年金の加入義務が生じる前なので納付要件(年金の支払い実績)を問われません。

したがって、極端に言えば、年金に関する保険料を一切収めていなくても障害基礎年金を請求することができるのです。

二十歳前傷病による障害基礎年金の対象者

精神疾患の場合、1)~3)をすべて満たす人が二十歳前傷病による障害基礎年金の対象者です。

1)所定の精神疾患を患っている

2)障害基礎年金1級または2級に該当する

3)20歳前に初診日がある

1)所定の精神疾患を患っている

精神の障害における障害年金受給の対象者は、

「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症

障 害 認 定 基 準(第8節/精神の障害)

状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」

に区分されます。「気分(感情)障害」とはうつ病や双極性障害などを指します。

また、

(4) 人格障害は、原則として認定の対象とならない。

障 害 認 定 基 準(第8節/精神の障害)

(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則

として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態

を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。

とあり、パニック障害や不安障害などの神経症、パーソナリティ障害は原則として認定の対象となりませんが、病状が精神病水準と同等の神経症の場合は年金対象者になるため、主治医や年金事務所、社労士の方に確認を取ると良いでしょう。

2)障害基礎年金1級または2級に該当する

障害年金の等級とその障害の状態は以下のように大別されます。

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病 状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの 2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行 動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続し たり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、 日常生活が著しい制限を受けるもの 2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障 害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひん ぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| (3級) ※厚生年金のみ | 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人 格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験があり、労働が制限を受けるもの 2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障 害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが 持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |

二十歳前傷病は「障害基礎年金」に該当するため、1級または2級程度の障害の状態であると年金が支給されます。(3級は支給なし)

また、高校を卒業して就労した場合など、20歳前から厚生年金に加入している場合には、1級・2級だと「障害基礎年金」に加えて「障害厚生年金」も支給対象です。(この場合所得制限(後述)もなし)

逆に、20歳以降に国民年金や厚生年金をどれだけ納めていても、初診日が20歳前でその時点で厚生年金に加入していなかった場合、障害基礎年金(1級2級)のみが該当となります。

3)20歳前に初診日がある

大前提として、「初診日」が20歳前だと、二十歳前傷病の取り扱いとなります。

二十歳前傷病による障害基礎年金の障害認定日とは

障害年金の概念では「初診日」と「障害認定日」が重要です。

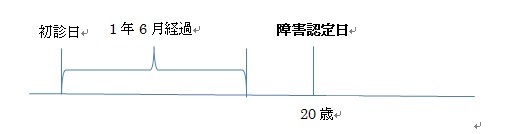

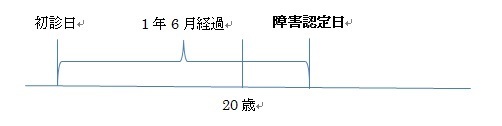

通常、「障害認定日」とは「初診日」から1年6ヶ月経過した日のことを指しますが、二十歳前傷病の場合には以下の2パターンが「障害認定日」となります。

1)20歳の前日より前に初診日から1年6ヶ月が経過した場合

初診日から1年6ヶ月が経過した日が20歳の誕生日の前日より前であれば、20歳の誕生日の前日が「障害認定日」となります。

2)20歳の前日より後に初診日から1年6ヶ月が経過した場合

20歳の前日より後に初診日から1年6ヶ月が経過した場合は、1年6ヶ月経過した日が「障害認定日」となります。(通常の障害認定日と同じ)

なお、認定日請求だと障害認定日の翌月分から、事後重症請求(障害認定日よりあとに重症化した場合)だと請求日の翌月分からの年金が受給できます。

二十歳前傷病による障害基礎年金の所得制限

通常の障害基礎年金や障害厚生年金には「所得制限」(年収によって年金が減額されたり、不支給になること)はありません。

しかし、二十歳前傷病の場合には、「もともと保険料を納付していない」という理由で所得制限が設けられています。

具体的には、

になります。(扶養している家族がいない場合。扶養している人数に応じて支給停止基準額も上がります。)

もともと保険料を納付していないって言ったって20歳前に傷病を負ってしまったんだからどうしようもないのに所得制限があるのは若干納得がいかないような・・・。

まあ、仕方のない制度ですね・・・。

そもそも障害基礎年金1級2級の人は、私も含めて療養に時間とお金が大幅にとられてしまうので、そこまでお金を稼げないかもしれませんね。

【重要】年金の支給には時効がある

二十歳前傷病の障害基礎年金を含め、さかのぼっての年金の支給には時効が存在します。

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。

(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)

私は2009年が初診日ですが、2017年に障害年金という制度を知り、2018年に二十歳前傷病の申請をしました。

さかのぼっての年金支給自体は認められたのですが、5年前より以前は「時効」ということでだいたい3年分ほどの年金は不支給になりました。

障害年金の制度を知ったことで、5年分の年金をもらえただけでありがたいとは思ったのですが、自立支援医療の制度にしろ、障害者手帳の制度にしろ、医師や薬剤師さんは誰も教えてくれなかったなあ。。。

なので、この記事をご覧になるなどして「障害年金の支給対象になるかも!」と思った方は早めの申込をおすすめします。

また、早めの申込をおすすめするもう一つの理由もあります。

初診日の認定が難しい場合もある(受診状況等証明書)

障害年金を申請するには、初診を受けた医療機関にて、「受診状況等証明書」を発行して貰う必要があります。

ですが

医療機関のカルテ保存期間が「5年」

という大きな問題があるのです。

私のように「9年」も前の「受診状況等証明書」を取得しようとすると、

などという理由で「受診状況等証明書」を発行できない⇒障害年金の申請が難しくなってしまうのです。

私は初診の医療機関にカルテが残っていて、医師もそのままだったため、すんなり「受診状況等証明書」を取得できたのでありがたかったです。

初診の医療機関で「受診状況等証明書」が取得できない場合、一応救済措置は用意されていますが、

初診の医療機関で「受診状況等証明書」が発行できない

⇒「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成

⇒2番めの医療機関で初診の医療機関の名称や初診日が記入された医師等の証明がないかを確認

⇒あれば、「受診状況等証明書」を記入してもらい、「前医に関する医師等の証明」も添付して提出

⇒それも駄目であればさらに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成…

と、初診の医療機関が証明できるまで、多大な作業を繰り返さなければなりません。

私は社労士などには頼まず、自分で障害年金を申請しましたが、ここまで来るとあまりの作業量の多さに社労士に頼まざるをえないのではないか、と思います。

なので、二十歳前傷病に限らず、障害年金の受給対象だと思われた際にはできるだけすぐに、申請の書類を集め始めるのが本当に本当に大切です。

まとめ:二十歳前傷病の障害基礎年金は早めの申請がおすすめです

いかがでしたか?

二十歳前傷病は年金の支払義務(納付要件)がなく、所得制限が設けられているという点で、通常の障害基礎年金とは少し異なる年金制度です。

統合失調症や双極性障害、うつ病、発達障害など、若年発症も多い精神障害が対象となっていますが、自分が支給対象であるということを知らずに闘病やお金の問題で長い年月苦しみながら生活している人も多いのではないかと思います。

障害年金がこれらの苦しみを全て解消してくれるわけではありませんし、喜んでいいのかわからないけれど、障害年金が受給できると少し生活の基盤が築けると思います。

また、何度も述べていますが遡っての障害年金の受給は5年前までですし、初診の医療機関の「受診状況等証明書」など必要書類も多いため、気づいた段階で早めの申請がおすすめです。

この記事を読んで「自分も該当するかもしれない」と感じた方は、まずは住まいの市区町村や年金事務所に問い合わせ、医師にも相談してみると良いでしょう。

私の場合は年金事務所の方が親切に丁寧に制度や記載内容を教えてくれたので、社労士に頼まなくても申請し、受給ができました!

認知行動療法を試すなら、スマホアプリAwarefy(アウェアファイ)がおすすめ!

「精神疾患のセルフケアをしたいけどどうしたらよいか分からない」と思っていませんか?

精神疾患だけどカウンセリングは嫌い・・・

でも病歴も長くなってきたからいい加減自分をコントロールできるようになりたい!

と感じて私が利用を始めたのがAwarefy(アウェアファイ)というスマホアプリです。

Awarefy(アウェアファイ)は、心理学と最新のAI技術で手軽に認知行動療法が試せます。

詳しい使用感は以下記事を参考にしてください

▶関連:Awarefy(アウェアファイ)無料版の機能と使い方

▶関連:Awarefy(アウェアファイ)をキャンペーンで割引する方法

以下ボタンから当サイト経由で年間プランに登録すると利用料金が20%OFFになるのでぜひチェックしてみてください。

\以下サイト経由なら20%OFF&

7日以内なら全額返金保証付き!/

アイキャッチ-160x90.png)